PDCAの成り立ち

略語が1人歩きし「改善は継続が大事。がんばろう」で終わっていることが多い「PDCAサイクル」ですが、

デミング博士によって1950年に日本に輸入され、サンプリングと分布という統計的なアプローチと、

品質管理の概念は日本の産業に大きく影響を与えたものです。

今一度、PDCAとは何か、一緒に見ていきましょう。

この記事の監修者

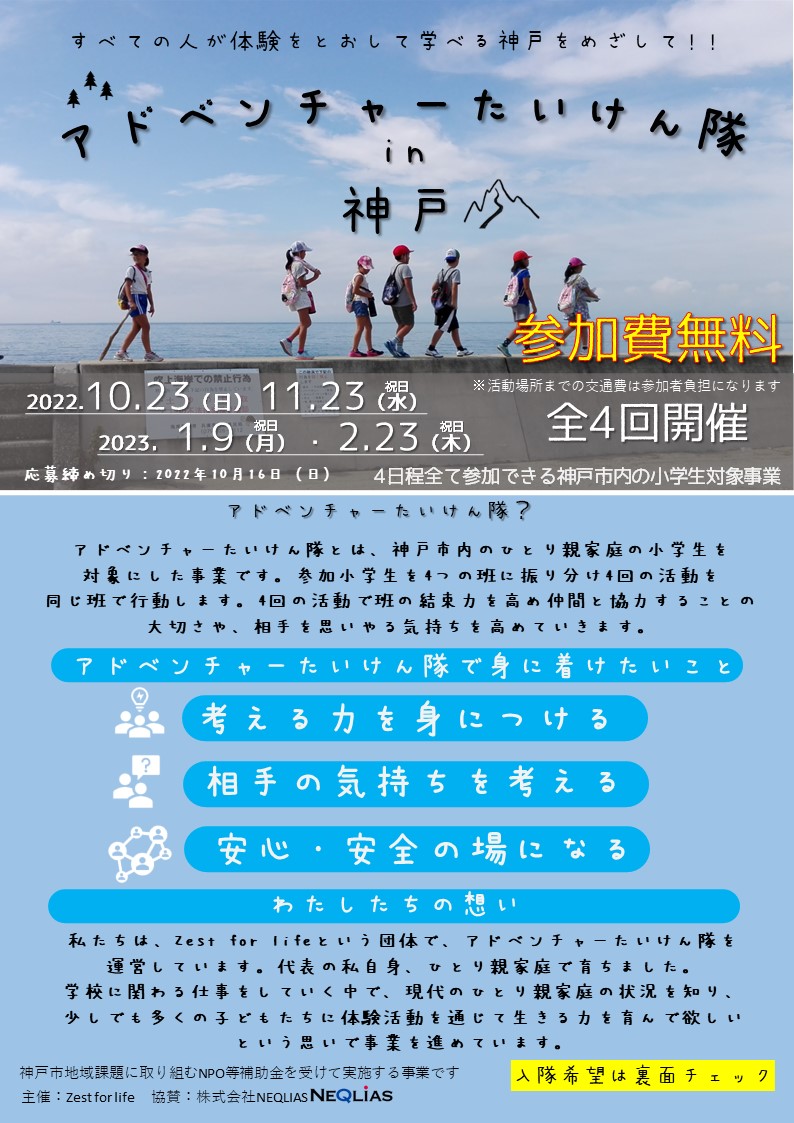

株式会社NEQLIAS

コラム編集部

【PDCAサイクルの歴史】

PDCAは、「Plan-Do-Check-Actの反復のこと」と、

略語を知っているだけで分かったつもりになりがちです。

このPDCAとは一体何なのでしょうか?

きめ細かさやコツコツと積み重ねる姿勢、優秀な現場、

飽くなき改善魂を持つ日本人にとっては、「PDCAなんて当たり前」かもしれませんが、

日本のQCサークルはUSで発達した統計的な品質管理の考え方に影響を受けているという歴史的経緯は、

あまり知られていません。

PDCAサイクルは、USの統計学者ウィリアム・エドワーズ・デミング博士(1990~1993)によって提唱され、

普及しました(そのためにPDCAサイクルはデミング・サイクルとも呼ばれています)。

デミング博士が参考にしたのは、1925~1926年にともに働いたウォルター・シューハート博士(1891~1967)による統計的品質管理です。

当時の製造業における品質管理は、製造された製品の品質をすべて検査し、

基準を満たさない製品を排除するという破壊的なプロセスが一般的でした。

一方、シューハート博士は品質のバラツキに影響を与える要因を管理できない「特殊要因」と、

管理できる「一般要因」に分け、「一般要因」を好ましい状態に制御することで、

品質の統計的な分布を一定の許容範囲内に収めるという考え方を提唱しました。

これによって、不良品の発生を防止しつつ、品質の維持が可能になります。

トヨタ流にいうと、「工程において品質を作り込む」という考え方です。

このシューハートの考え方に影響を受けたデミング博士は戦後の1947年に、

国勢調査の準備のためにGHQによって日本に派遣されました。

それがきっかけとなり、1950年に再来日。経営者や管理者向けの「品質の統計的管理8日間コース」を皮切りに

2カ月間で数々の講義を開催しました。この講義シリーズには主要な製造業のトップが参加し、

その後の日本におけるQCサークル活動の源流となりました。

日本の製造業が高い品質を武器に大きく成長していったのは広く知られている通りです。

博士はこの時の講演料や速記録の印税の受け取りを辞退したため、それを原資としてデミング賞が創設されました。

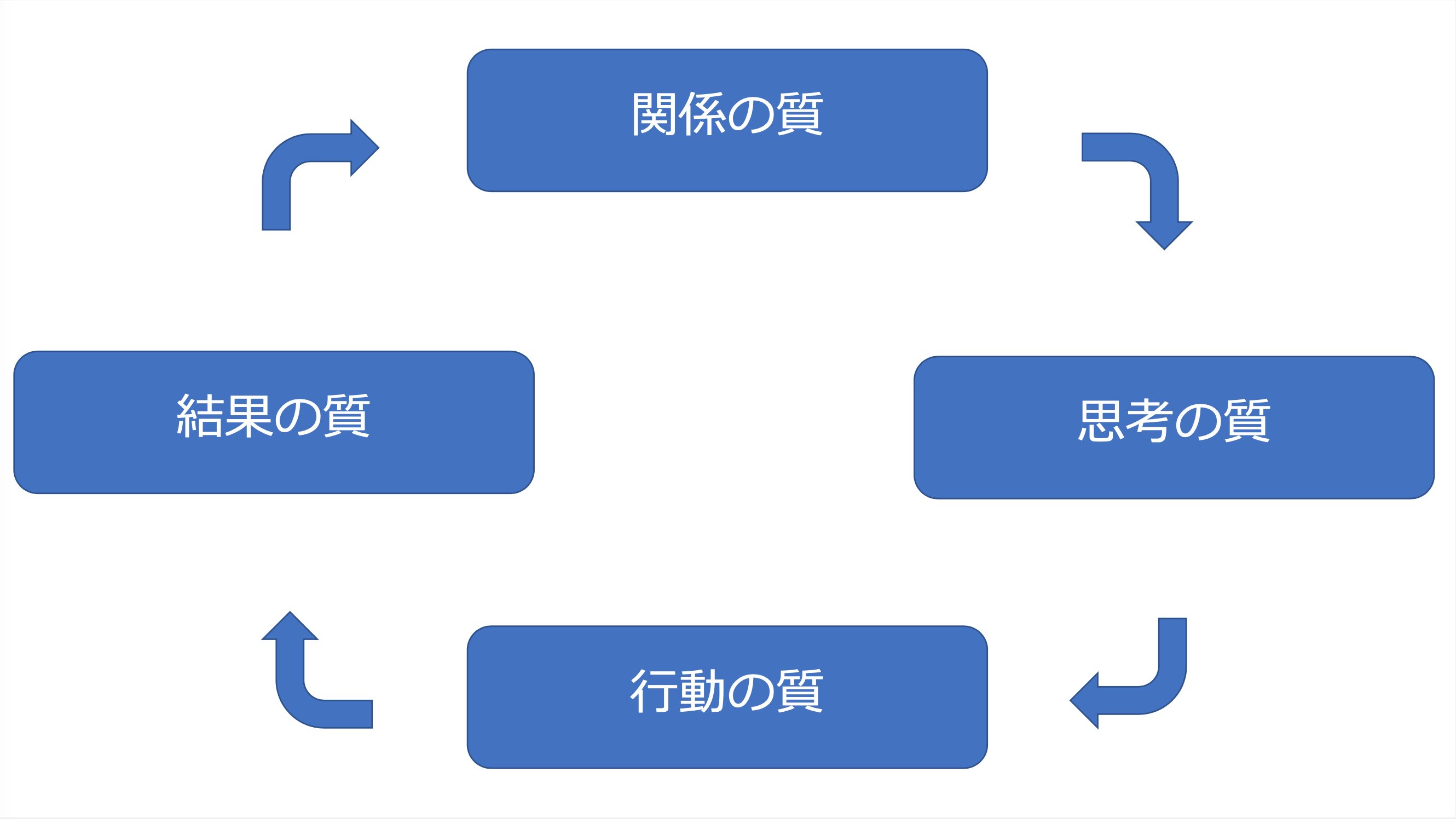

【PDCAの概要】

まずPDCAは以下4つの単語の頭文字をつなげたものとなります。

PLAN (計画) 目標の設定と目標達成のための計画の立案

DO (実行) 計画に対するタスクの洗い出しとタスク遂行

CHECK (評価) 実行後の結果検証。結果によって軌道修正プランの構築

ACT (改善) 軌道修正後のプラン実行

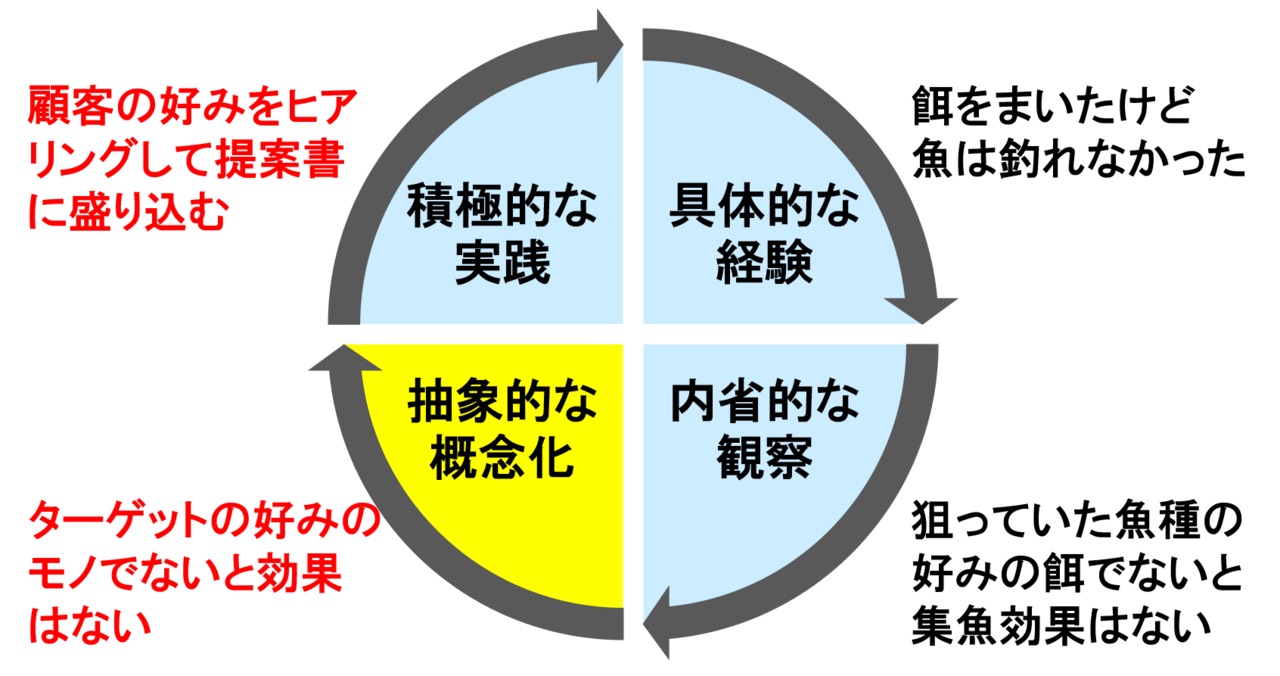

PDCAサイクルは、これら4つのステップを順番に行っていくことにより、

自身や組織としての成果を効率的に上げるようにするための、フレームワークとなります。

PDCAを繰り返し行うことで、個人、組織としての生産性の向上を目的としているのです。

・PLAN (計画)

まずは、PLAN・計画です。

しかしいきなり計画を立てることはできず、その前に「目標」を立てる必要があります。

まずは達成するべき目標をまず定めましょう。

「今はどうなっているのか」現状を確認し、目標と現状のギャップを埋める方法が「計画」となります。

例えば英語のテスト勉強の計画を立てることを考えます。

目標とするべき点数に対して、自分の今の点数(前のテストの点数でも良いです)を考え、

その乖離に対して何を勉強するべきなのか「計画」を立てることになります。

英単語なのか、文法なのか、長文読解なのか、どの項目を重点的に勉強していくのか定めるのが計画です。

そしてここで重要なのが、計画がうまくいっているのか確認できる指標、

KPI (Key Performance Indicator )を設定することです。

計画が立てたが、進捗を確認できず時間ばかり経ってしまうということが起きてしまいます。

そしていつまでにKPIをどうするのか期日も定めることも大切です。

・DO (実行)

2番目にDo・実行です。

ここでは「Plan(計画)」で設計・立案した目標やプランをもとに、

実際の行動を遂行していく段階になります。

具体的には、目標を達成するために必要なタスクを洗い出し、

誰が・いつ実行するのか詳細なスケジュールを立てその通り実行しましょう。

組織で実行する際には、誰が責任を持つのか合意を取りながら進めていくことが重要です。

・CHECK (評価)

3番目にCheck・評価です。

Check(評価)では、設計した目標や計画に対して、

どの程度実行できているかを評価するステップになります。

DO(実行)した結果、PLANで策定したKPI指標がどうなっているか評価します。

評価し、順調であればより良く進めていけないか確認し、

評価が悪ければ何が悪かったのか問題を特定をする必要があります。

他の勉強を優先してしまったことや学習方法がわからなかったことなど、

さらに深い要因が出てきます。これに対して対策するべき点・しない点を考えることで、

次回の実行につながっていくのです。

・ACT (改善)

最後に、ACT・改善です。

ここではCHECKで要因分析した結果、「どう対策を打つべきか」を改善案考えます。

最初の計画に対して、良いところは継続し、直すべき点は修正し、やめるべき点は中止させることを検討します。

その際には、改善すべき優先順位を確定し、

時間やお金などの制約も考慮し改善案を決めていくことが重要となります。

そしてその改善案を踏まえ計画を遂行していくことになります。

【まとめ】

普段から使われているPD CAサイクルでも、その背景や歴史から知ることで、

より効果的に実践へと繋げていくことができるのではないでしょうか。

言葉としてサイクルを回していたとしても、効果が出ないと勿体無いです。

しっかりと実践できるように取り組みましょう。

株式会社NEQLIASでは、企業様の研修において、効果的なPDCAサイクルの回し方から、

企業研修を行なっております。

優秀なファシリテーターが在籍しておりますので、効果的な振り返りも可能です。

現状、PDCAサイクルを行なっている社員様において、

効果があまり出ていないと感じている方がもしいらっしゃれば、お気軽にお問合せください。