心理的安全性について

ビジネスの世界で注目を集める「心理的安全性」という言葉があります。

その重要性は分かっているけれど、具体的にどのようなコミュニケーションで

心理的安全性の高い環境を整えればいいのか分からないリーダーも多いのではないでしょうか。

「心理的安全性って何?」

「心理的安全性でどんな効果があるの?」

こういったお悩みを少しでも解決できればと思います。

【心理的安全性とは】

「心理的安全性」とは、「サイコロジカル・セーフティ(psychological safety)」を日本語に訳した言葉です。

ビジネスに関する心理学用語の一つとされており、ハーバード大学で組織行動学を研究するエイミー・エドモンドソン教授が1999年に概念を提唱されました。

エドモンドソン教授によると心理的安全性は、

「チームにおいて、他のメンバーが自分が発言することを恥じたり、拒絶したり、罰をあたえるようなことをしないという確信をもっている状態であり、チームは対人リスクをとるのに 安全な場所であるとの信念がメンバー 間で共有された状態」と定義されています。

・なぜ心理的安全性が注目されているのか?

心理的安全性という言葉が知られたのは最近ですが、

注目されたのは、上述したGoogle(グーグル)の研究結果が発表されたのがきっかけです。

離職率が高い、生産性が低い、アイディアがなかなか生まれないといった悩みがある中で、調査における「心理的安全性の高いチームのメンバーは、Google からの離職率が低く、他のチームメンバーが発案した多様なアイデアをうまく利用することができ、収益性が高く、「効果的に働く」とマネージャーから評価される機会が2倍多い」という結果は、衝撃を与えるものでした。

生産性の高いチーム作りには心理的安全性が重要であることが広く知られ、国内外で注目されることになったのです。

【「心理的安全性」がチームにもたらす3つのメリット】

では、チームで仕事を進めていく際、具体的に「心理的安全性」はどのようなメリットをもたらすのでしょうか。例えば、心理的安全性が高いチームは、各自が主体的な行動を取り、チーム内のアイデアを効果的に活用することができると言われています。

ここでは、大きく3つに分けてメリットを紹介したいと思います。

【1】チームメンバーのパフォーマンス向上

心理的安全性が高くなると、チームのメンバーにフロー状態が生じます。フロー状態とは、心理学で夢中になる、のめり込んでいるといった精神状態を意味します。メンバー全員が安心しながら集中して仕事に取り組めるため、業務の生産性も高くなると言われており、また、何かにのめり込むとドーパミンの分泌量が増え、仕事へのストレスも緩和されるとされています。

【2】イノベーションや改善の推進

チームに心理的安全性があることで、マネジメント層でなくても各自が、現状をより良くしていこうという前向きなマインドに変化していきます。新しい物事や困難なことに立ち向かいやすくなるため、イノベーションや改善が生まれやすい組織が出来上がるといわれております。一方、心理的安全性が低い組織は、「面倒がられるだけ」、「理解してもらえないから言っても無駄」といった状態に個々が陥りやすいと言うデメリットもあります。

【3】質の高い「エンプロイー・エクスペリエンス」の提供

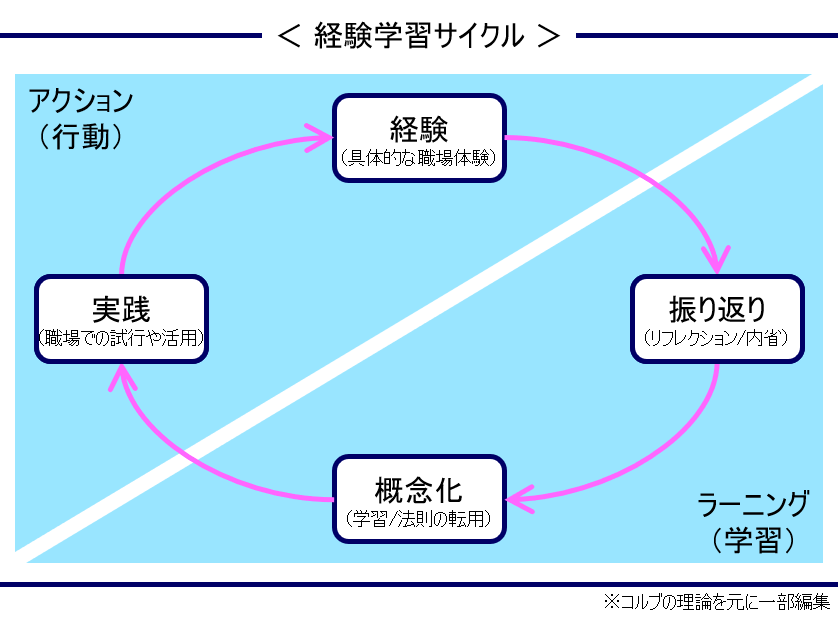

「エンプロイー・エクスペリエンス」は、メンバーが仕事を通して得られる体験を指します。例えば、入社してから体験する社内制度やルール、退所までに経験する様々な出来事などです。心理的安全性が高ければ、メンバーがどのような体験によってモチベーションが上がるかマネジメント層や周囲のメンバーが考える傾向にあります。その結果、一人ひとりにとって仕事の原動力になるような最適な経験を提供しやすくなります。

【心理的安全性をあげるためにリーダーがすべきこと】

職場の心理的安全性を高める鍵はリーダーシップをとる人物、

たとえば、職場全体では上司、チームであればリーダーの存在です。

リーダーは組織をまとめるという役割がありますが、心理的安全性を高めるにはそのリーダー自身も自ら変えていくべきことがあります。こちらでは、リーダーがすべきポイントについて解説します。

・親しみのある人物になる

リーダーが尊敬できる人物というのは理想的ですが、「尊敬できる人物であっても近寄りがたい存在であってはならない」と意識することが大切です。

心理的安全性が高いチームや職場の基本として、コミュニケーションが活発である点が挙げられています。部下のほうから気軽な話題を振りにくい場合もあるため、リーダーや上司から仕事以外の会話でコミュニケーションをとるのもひとつの方法です。

また、朝一で職場に到着したときに挨拶をするのも良いでしょう。大切なのはリーダーも含めて、コミュニケーションがとれている職場・チームであることです。

・わからないときはわからないと伝える

「リーダーであるからには部下にとって完璧でなければ」と考えてしまうかもしれませんが、何でもできる完璧な人間はいません。パーフェクトに見える人物であっても、陰で努力した結果であることも多いです。「親しみがある人物になること」にもつながりますが、会話のなかでわからないことがあったときは、素直に「わからない」と伝えることが大切です。

また、経験を積んでいてもミスをするときがあることを示すのもポイントになります。リーダーにもそういった部分があるとわかれば、部下も素直に自分の弱みをさらけ出し、互いにサポートし合う環境が整いやすくなるからです。

・相手を受け入れている姿勢を見せる

相手が発言しているときにはきちんと話を聞いていることが目に見えてわかるようにする、誰かの意見が出たときにメンバーにも意見を求めるなど相手を受け入れている姿勢を見せることは非常に重要です。

話を聞いている姿勢とは、たとえば、相手が発言しているときにほかの作業をしながら聞かない、必要であれば質問したり、なるほどと相槌を打ったりすることが挙げられます。

・指示をするときにはできるだけ具体的に

信頼関係が生まれると「言わなくてもわかるだろう」という気持ちから、細かな部分まで説明や指示をしない人もいます。

しかし、相手の気持ちは直接言葉で聞かなければわからないのと同じで、指示もできる限り具体的にしたほうがより正確に実行することが可能です。

具体的な指示をされてもわからない部分があれば、相手もピンポイントで質問しやすくなるため、業務の効率アップにつながります。

【まとめ】

心理的安全性が高い職場では、リーダーの存在が重要です。

組織をまとめるためには上下関係をはっきりさせることも大切ですが、部下にとって親しみがあり、何でも話しやすい存在でなければなりません。

そのため、仕事以外の会話をしたり、あえて自分もミスをすることがあると打ち明けたりと話しやすい雰囲気をつくることも大切です。

弊社NEQLIASは心理的安全性を高めるサポートとして、

優秀なファシリテーターがリーダーズ研修を行なっております。

まずはお気軽にお問い合わせください。