リフレクションの力 ~振り返る力をつける大切さ~

昨今、「リフレクション」という手法が人材育成の分野において注目を集めています。

リフレクションは、経済産業省のHPの「社会人基礎力」の項を見る限りでは「振り返り」と訳されています。

“能力を発揮するにあたって、自己を認識してリフレクション(振り返り)しながら、目的、学び、統合のバランスを図ることが、自らキャリアを切りひらいていく上で必要”

参照:経済産業省 社会人基礎力 https://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/index.html

【リフレクションとは】

リフレクション(内省)とは、一言でいうと「自分自身の行動や状態を客観的に振り返ること」です。

具体的には、日常の仕事の進め方や考え方などについて、失敗したこと・成功したことを含めフラットに振り返り、今後同じような事態に直面した時にどのように対応していくかについて未来志向で考えていきます。

リフレクションは、社員の自律性の促進や組織としての生産性向上を目的として、人材育成の分野でも注目されています。

・反省との違い

リフレクション(内省)と似た言葉で「反省」がありますが、意味合いは少し異なります。

反省は、自分の失敗や誤りに焦点を当て、「なぜそうなってしまったのか」とその理由や原因を分析し、正していくことを目的としています。

一方、リフレクションは、失敗や誤りのみならず、自分がとった行動や考え方に対して、良い面も悪い面も含めてフラットに見つめ直し、そこから新たな気づきを得て、次の行動へ活かしていくことを目的としています。

【リフレクションで得られる成果】

「経験からの学びの質を高める」リフレクションですが、人材育成に導入することで、どのような成果が期待できるのでしょうか。

大きく次の2つが挙げられます。

・人材の強みを引き出す

・組織のラーニング力が高まる

それぞれ、詳しく解説しましょう。

・人材の強みを引き出す

リフレクションには、人材の強みを引き出す効果があります。

それは、悪いところを改善するために振り返る「反省」とは異なり、ポジティブな面も振り返るからです。

具体的には、失敗体験を振り返るのと同じように成功体験も振り返り、そこから「自分の強みは何か?」という学びを引き出します。

強みを引き出すことは、人材育成の中で最も重要といっても過言ではありません。それを促すのがリフレクションなのです。

・組織のラーニング力が高まる

リフレクションが企業文化として定着すると、組織にラーニング力(学ぶ力)が高まります。

常に経験から学びを習得し続ける仕組みが習慣化するからです。

例えば、「PDCAサイクル」という言葉があります。「Plan(計画)」→「Do(実行)」まではできても「C(評価)」で止まってしまうという声は、よく聞かれるものです。

リフレクションは、この「C(評価)」のステップを、自ら行うスキルと言い換えることもできます。組織の学習力が高まりますから、自ずと施策の成功率は上昇し、組織としての生産性は向上していくでしょう。

【リフレクションを効果的にする3つのポイント】

効果的なリフレクションをするためには、3つのポイントを押さえることが重要です。

Point.1 主体性と客観性

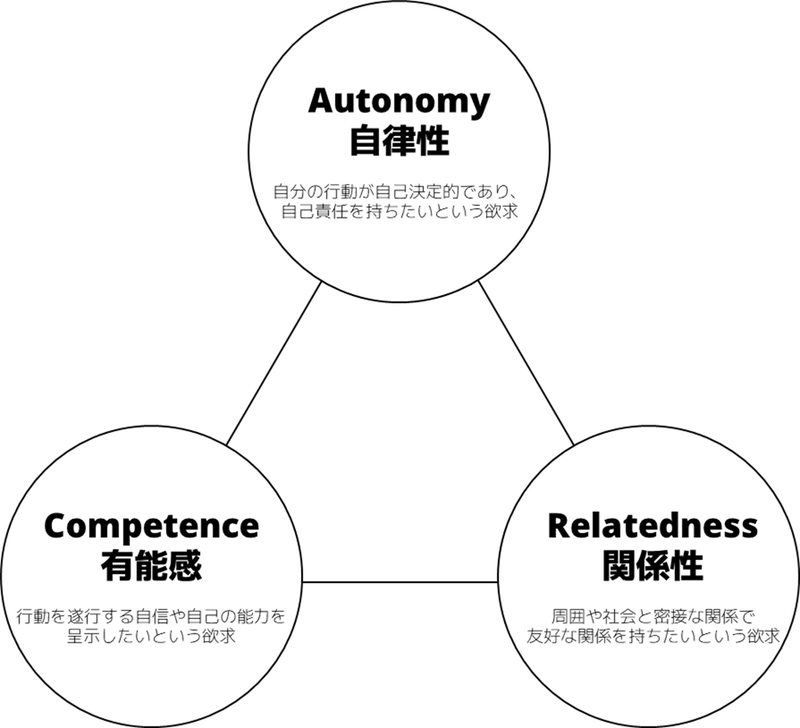

リフレクションを効果的にするためには「主体性」と「客観性」が重要です。

まず、リフレクションは自分の成長につなげるために主体的に取り組まないと効果があがりません。

何のためにリフレクションをするのか、しっかりと説明して意味付けしましょう。

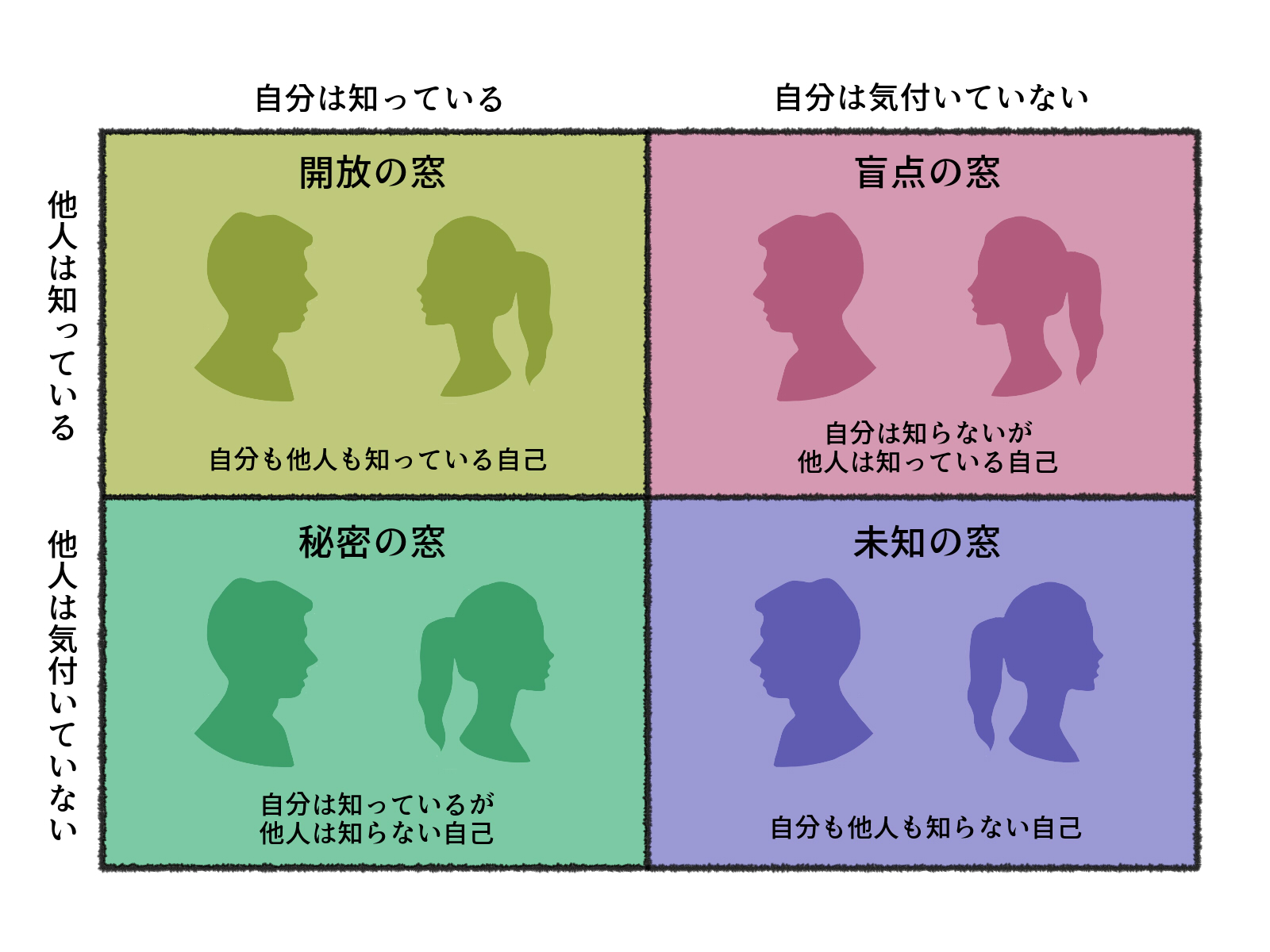

また、リフレクションに大事なのは客観性です。起こった事実、自分の言動、また、自分の内側で起こった感情や思考を客観的に振り返ることが大事です。「メタ認知」とも言われる技術です。導入時は、上司やファシリテーター、またはフォーマットなどでメタ認知を引き出すための適切な問いを提供してあげることが効果的なリフレクションにつながります。

Point.2 経験学習モデル

効果的なリフレクションを行なううえでは、コルブの経験学習モデルを知っておくとよいでしょう。

コルブの経験学習モデルは、自分の経験を学びへとつなげるプロセスを分かりやすく説明したモデルです。

経験 :具体的な体験をする

省察 :体験の内容を振り返る(気付きを得る)

概念化 :次の機会に活かせるように概念化/抽象化する(学びに変える)

試行 :実際に試してみる

こちらは以前コラムにも書いておりますので、こちらをご覧ください。

https://neqlias.net/elc①体験と振り返り/

Point.3 感情や価値観への踏み込み

効果的なリフレクションを行なうためには、起こった事実や自分の言動だけでなく、

自分の内面や価値観まで踏み込むことが大切です。

例えば、「サポート対応の電話が一方的だ」とお客様から指摘を受けた、という「体験」があったとします。リフレクションをするうえでは、まずは「何があったのか?」「自分はどのような言動をしていたのか?」、事実を振り返ります。

すると、「お客様との会話より自分が一方的に説明している時間が長かった」、「求められていない話まで一気に喋ってしまった」といった事実や自分の言動が見つかります。そこからもう一段、「なぜこうした対応をしたのだろうか?」と言動した自分の感情や価値観といった内面に踏み込みます。

踏み込むことで、自分の感情や価値観が見つかるかもしれません。

感情や価値観に踏み込むことで、「ここから何が学べるだろうか?」「どのような気付きがあるだろうか?」と考えたとき、より深い気付きに繋がります。

最後に、気付きを次に生かせる思考や言動の仮説(概念化)としてまとめます。

自分の内面に踏み込んだことで、仮説を実行するときに生じる感情、例えば、「怒ってるな…あまり喋りたくない」という気持ちを自覚(メタ認知)して、理性で「私に怒っているわけじゃないので、まずは状況理解に徹しよう」とセルフコントロールしやすくなります。

【まとめ】

「この人素敵なリーダーだな」と感じる人は、ほぼ100%リフレクションを習慣としています。

他人を変えることはできませんが、自分は変えていくことができます。

今までリフレクションをあまり意識したことがないという人は、習慣化するだけでも自己成長できるモードに入っていきます。

弊社、株式会社NEQLIASでは、優秀なファシリテーターが在籍しており、リフレクションを取り入れるための研修プログラムを行なっております。

ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。