アクティブラーニング

アクティブラーニングは、教育機関や教育界では今、最も注目されている学習方法の1つです。

教育機関や教育界にいらっしゃる方、また教育について関心のある方であれば、

最近アクティブ・ラーニングという言葉を聞く機会が多いのではないでしょうか?

アクティブ・ラーニングという学習方法は、大学をはじめ、

幼稚園から小・中・高等学校などの多くの教育機関で、すでに取り入れられ始めています。

なぜ各教育機関で取り入れ始められているかといえば、

国の教育の方針を決める文部科学省がアクティブ・ラーニングを推進しているからというのが一つの理由です。

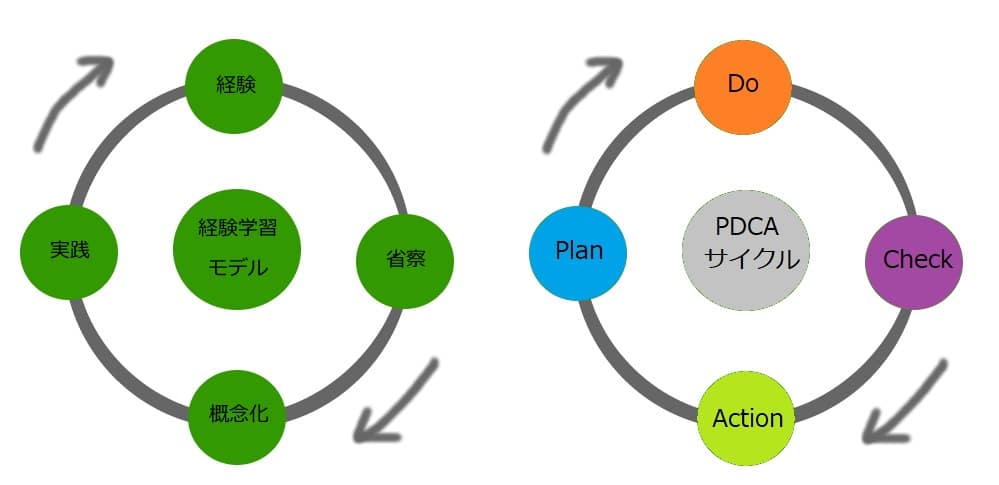

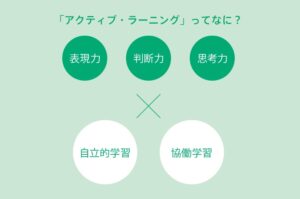

【アクティブラーニングとは?】

アクティブラーニングとは、

「児童」「生徒」「学生」などの受講者が、

自ら能動的に学びに行けるように設計された学習方法のことです。

・認知的・倫理的

・社会的能力

・教養・知識・経験

といった汎用的能力の育成を図る内容だと定義されています。

教師が一方的に指導を行うのではなく、

グループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク

といった体験学習を中心とした学習方法を指します。

【アクティブラーニングが注目される理由・背景】

アクティブラーニングが注目されるようになった背景には、

・急速なグローバル化

・少子高齢化

・社会環境・構造の変化

などが、主な要因として挙げられています。

そして教育の場においても、

時代の変化やニーズに応じた人材育成が求められているのです。

近い将来、コンピューターの急速な発展によって、

多くの職業がAIに取って代わられるといわれています。

そのためにも、単なる知識の伝達だけではなく

生き抜く上で主体性に物事を捉えて解決していく能力が必要になったのです。

【アクティブラーニングの必要性】

アクティブラーニングの必要性を主張する根拠として、

「学習定着率」の高さが挙げられており、

「ラーニングピラミッド」という図では、

それぞれの学習方法の「学習定着率」が示されています。

「座学」の講義はピラミッドのトップに位置しながらも、

「読書」よりも「学習定着率」が低い

「グループ討論」「フィールドワーク」「プレゼンテーション」といった、

ピラミッドの下に位置するアクティブラーニングは「学習定着率」が高いといったことが証明されています。

このため、能動的な学修方法である「アクティブラーニング」が必要とされているのです。

【アクティブ・ラーニング実施時の3つのポイント】

アクティブ・ラーニングとは、主体的・対話的で深い学びのことを指します。

そして、この「主体的」「対話的」「深い学び」というのが、

アクティブ・ラーニングの重要な3つのポイントになります。

ここでは、このアクティブ・ラーニングで大切にしている3つのポイントについて解説してきます。

・主体的な学び

1つ目の「主体的な学び」では、学ぶことに興味や関心を持ち、自分のキャリアの方向性と学習との関連性を意識し学ぶこと、また将来の見通しを持って粘り強く取り組むことが何よりも大切なことだとされています。また、学んだらそこで終わりなのではなく、自分の学習活動を振り返り次の学習つなげることができているのかも、主体的な学びができているかの判断基準となっています。

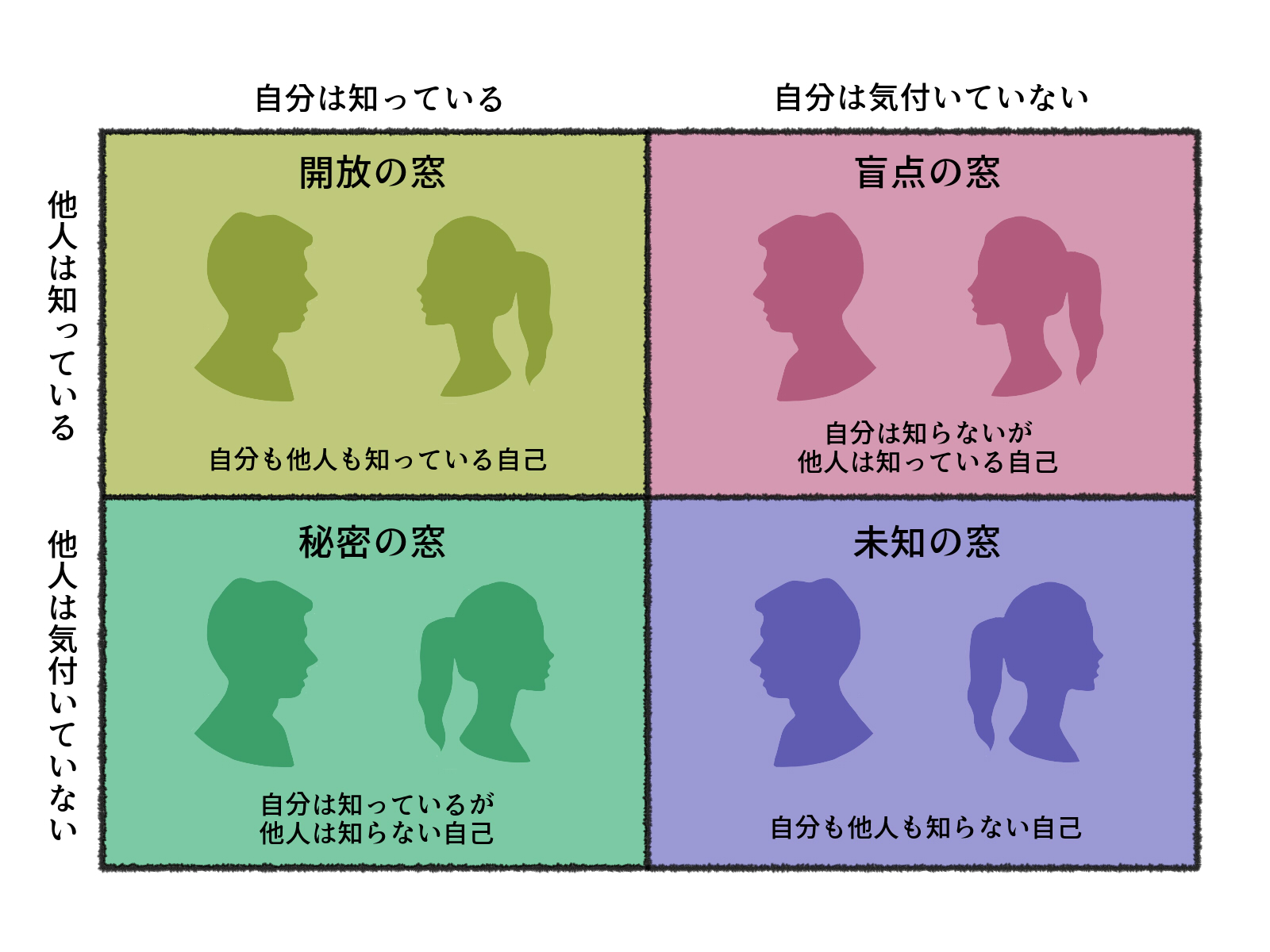

・対話的な学び

2つ目の「対話的な学び」とは、学修者である子供同士での対話や、学修者と教職員や地域の人と対話をすること、または先人の考え方を手掛かりにして考えることにより、自分の考え方に囚われてしまうのではなく、自分の考えを広げて深める対話的な学びをすることを意味します。こういった対話的な学びが実践できているかどうかも、アクティブ・ラーニングの評価の一つとなります。

・深い学び

3つ目の「深い学び」とは、物事を学ぶ過程で、それぞれの特性・特質に合わせた見方や考え方を踏まえながら、さまざまな別の知識と関連づけることで、学びをさらに深めていくことをいいます。学んだ情報を確かめながら自分の考えを形成したり、問題を自ら見つけてその解決策を考えたり、アイデアを想像することが深い学びといえます。多様な社会になり、答えのない問題が増えているからこそ、学びを学びで終わらせるのではなく、創造的に学びを深めていくことが求められています

【アクティブ・ラーニング型授業の失敗要因と結果例】

実際のアクティブ・ラーニング型授業で、逆にうまくいかないケースにも着目していきます。

こちらは、アクティブ・ラーニングの普及・拡大に際し、特に大学における取り組みで、どのようなつまずきポイントがあるのか明らかにしています。

特に、失敗の原因と、それがどのような結果につながるかを示したマンダラやケース集は、アクティブ・ラーニング型授業を設計する上で示唆に富む内容です。

【失敗の原因】

- 知識技能不足[学生側]

・議論前提知識不足:(例)浅薄な議論、発言しない

・リーダー技能:(例)浅薄な議論、独断専行

・思考訓練不足:(例)発言しない

- 目的喪失[学生側]

・愛着:(例)協力企業肩入れ

・怠惰:(例)雑談、ドロップアウト、提出物の不管理、課題要件違反、欠席

・他事優先:(例)学外活動不協力

・不挑戦:(例)安易な解答、派生知識無関心

- 価値観の固執[教員側]

・形式偏重:(例)プレゼンと集団討議、AL理解不良、主体性教育の無理解、やらされ感

・成果偏重:(例)助言企業の固定化、振り返り実施せず、学生提案減少

・自主性偏重:(例)企業連携無成果、学習目的を伝達しない など

【失敗の結果】

- パフォーマンス低下

・グループワーク無機能化

[学生]独断専行、欠席、発言しない / 雑談、浅薄な議論、作業内容の不足、協力企業肩入れ

[教員]自習を促進せず、過剰介入、介入不足、不用意な人選、学生提案減少

・成果物水準低下

[学生]安易な解答、派生知識無関心 / 学外活動の怠慢

[教員]学習目的を伝達しない、成績評価が連動しない

[企業と教員]指導範囲の不合意、助言企業の固定化

- 運営困難

・教育負担増加

・要件未完了

- 各種被害

・精神的被害

・信用失墜 など

※参照:文部科学省「産業界ニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」

中部圏の地域・産業界との連携を通した教育改革力の強化

平成26年度 東海 A(教育力)チーム成果物 アクティブラーニング失敗事例ハンドブック

アクティブ・ラーニング型授業について、これだけの失敗原因や結果があることで、改めて取り組みへの不安や懸念は出てくるかもしれません。

株式会社NEQLIASでは、正しく効果的にアクティブラーニングを行うための専門の研修企業です。

優秀なファシリテーターが在籍しており、多くの学校様や企業様に対して研修を行なっております。

アクティブラーニングの必要性、重要性がわかったとしても、実行できなければ意味がありません。

特に失敗をして逆効果になっては本末転倒ですよね。

必要な取り組み、失敗しないためにもまずはお気軽にご相談をしていただければと思います。