- お知らせ2023年2月15日

- 天理大学にてリーダーズキャンプ実施

今回、”第58回天理大学リーダーズキャンプ”を2月10日、天理大学の杣之内キャンパスにて行いました! 文化・体育総部や同好会のキャプテンや、学科会・コース会、学寮の代表者など、総勢146名の学生様にご参加頂きました。 各団体の代表者が集まり…

- コラム2023年2月3日

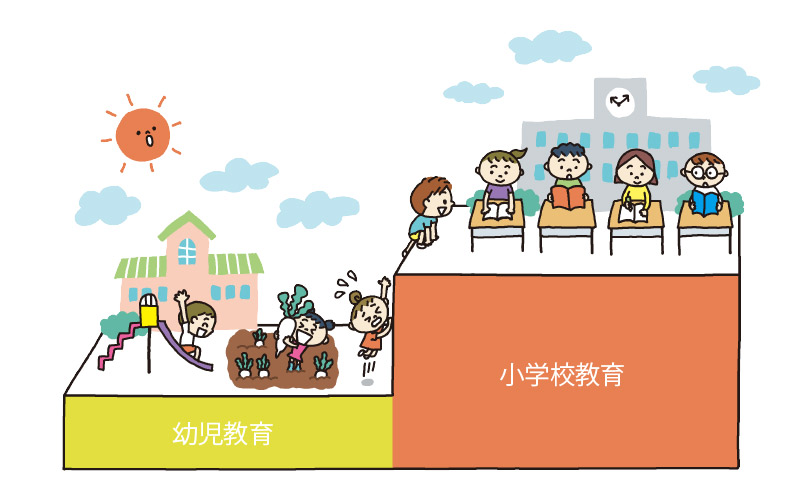

- 小1プロブレムと幼保小連携

【「小1プロブレム」とは?】 まずは、「小1プロブレム」の定義について確認します。 “第1学年の学級において、入学後の落ち着かない状態がいつまでも解消されず、教師の話を聞かない、指示通りに行動しない、勝手に授業中に教室の中を立ち歩いたり教室…

- コラム2023年1月31日

- 令和の日本型学校教育

国が「令和の日本型学校教育」を推進していることはご存知の方も多いのでは無いでしょうか。 ですが、今までと何がどう違うのかよくわからない人もいると思います。 そこで社会的背景や課題、主な新しい動きなどをわかりやすく紹介したいと思います。 国が…

- コラム2023年1月27日

- リフレクションの力 ~振り返る力をつける大切さ~

昨今、「リフレクション」という手法が人材育成の分野において注目を集めています。 リフレクションは、経済産業省のHPの「社会人基礎力」の項を見る限りでは「振り返り」と訳されています。 “能力を発揮するにあたって、自己を認識してリフレクション(…

- コラム2023年1月24日

- リスキリングとリカレント教育の違い

近年、DX時代に適応する人材を育てるための手法として、リスキリングが注目されています。 「リスキリングのメリットって何?」「どのように実施すればよいの?」といった、 疑問を抱えている人事・管理担当の方も多いのではないでしょうか。 リスキリン…

- コラム2023年1月20日

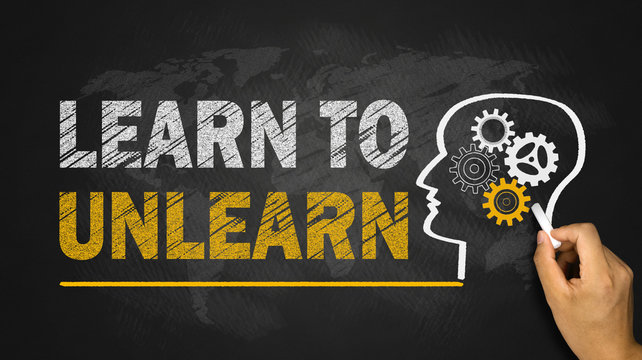

- 成功体験は時に問題解決の障害になる

個人も組織も、学ぶことは大切ですが、もはや、それだけで十分ではありません。 ビジネスでも、スポーツでも、同じスキルや戦略が、そういつまでも通用はしません。 常に何かを学びなおさなければいけない時代になっています。 その時代のキーワードこそ、…

- コラム2023年1月17日

- 人間関係の落とし穴

「認知バイアス」という言葉をご存知でしょうか。 思考の偏りや思い込みによって非合理的な判断をしてしまう現象を、 心理学では「認知バイアス」と呼びます。 誰もが持っている思考の偏りや思い込みを表す「認知バイアス」。 この言葉を聞いたことはあっ…

- コラム2023年1月13日

- 非認知スキルの重要性

最近、学校や保育の場で注目されるようになってきている「非認知能力」は聞いたことがあるでしょうか。 「非認知能力」は協調性、忍耐力、計画性、自制心、コミュニケーションなど、 数値に表すことができない「生きていく上で必要不可欠」な能力です。 具…

- コラム2023年1月10日

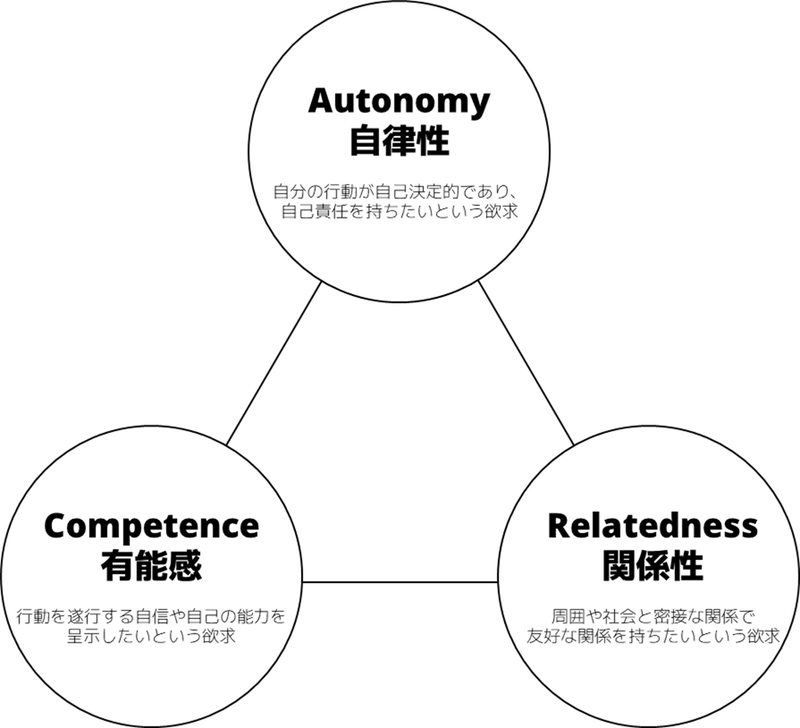

- 自己決定理論

人間は、何かしらの報酬を得ることを目的に行動するときもあれば、 リスク回避のために行動を起こすときもあります。ほとんどの行動には、 人を突き動かす「動機づけ」があり、リスクよりもメリットが上回りそうなときは自らの希望を優先して、 リスクがメ…

- コラム2023年1月7日

- 主観的ウェルビーイングの指導の向上

【ウェルビーイングとは何か?】 ウェルビーイングとは、幸福や満足感といったポジティブな心理状態を意味します。 また、自分の人生に満足している状態も、ウェルビーイングには含まれています。 ・ラテン語の「ベネッセレ」 ウェルビーイングの概念の…

- コラム2023年1月4日

- 探究学習

2020年から小学校、21年から中学校、22年から高等学校で新しい学習指導要領がスタートしています。その中では、子どもたちが自ら未来を切り開いていく力を育むことを掲げ、「主体的・対話的で深い学び」を実現することを目指しています。 そこで重視…

- コラム2022年12月30日

- STEM(ステム)教育と経験学習

21世紀型の新しい教育「STEM教育(ステムきょういく)」が世界各国で導入され始めています。 STEM教育は、子どものうちからロボットやIT技術に触れて「自分で学ぶ力」を養う新しい時代の教育方法といえるものです。 アメリカや新興国では何年も…

- コラム2022年12月27日

- 教員免許更新制廃止と教員の質

教員免許更新制度の廃止についてこんな調査を発見しました。 この教員免許更新制度の廃止について、なんと現役教員の96.0%が「賛成」とした一方で、 「免許を保有していない」人の57.6%が「反対」としたことが、 日本トレンドリサーチのアンケ…

- コラム2022年12月23日

- 【小中一貫教育】 小学校教師と中学校 教師の価値観ギャップ

小学校から中学校への円滑な接続を目指す「小中一貫教育」が広がっています。 中学入学後に環境の変化に戸惑う「中一ギャップ」を緩和する狙いが大きいようですが、 新学習指導要領で2020年度に始まった小学校の英語教育にも影響があるようです。 一方…

- コラム2022年12月21日

- GIGAスクール構想の現状

政府をあげて取り組みが進められている、GIGAスクール構想。 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、構想実現に向けた準備が前倒しで進められています。 教員として働く人や目指している人なら、一度は聞いたことのある人も多いのではないでしょうか。…

- コラム2022年12月16日

- ICT教育時代におけるコミュニケーションスキル

【ICTとは】 「ICT」とは、 Information and Communicaton Technologyの頭文字で、 日本語では「情報通信技術」となります。 IT業界、IT人材、IT技術といった「IT」という言葉をよく耳にします…

- コラム2022年12月13日

- コロナ渦におけるコミュニケーション不足

「コロナ禍で友達や社員とのコミュニケーションが減った」と考える人は珍しくありません。コロナ禍のなかリモートワークやテレワークのような新しい働き方が増えています。働き方の自由化という観点から見れば良いことですが、一方で従業員と対面する機会が減…

- コラム2022年12月9日

- 教員負担を減らす部活地域移行は進むのか

公立中学校の休日部活動を、民間のクラブや指導者へ委ねる「地域移行」が2023年度から段階的に始まるとされているのはご存知でしょうか。 スポーツ庁の有識者会議は25年度までの3カ年で完了するように提言されています。 文部科学省においてもこの内…

- コラム2022年12月6日

- VUCA時代における教員の働き方

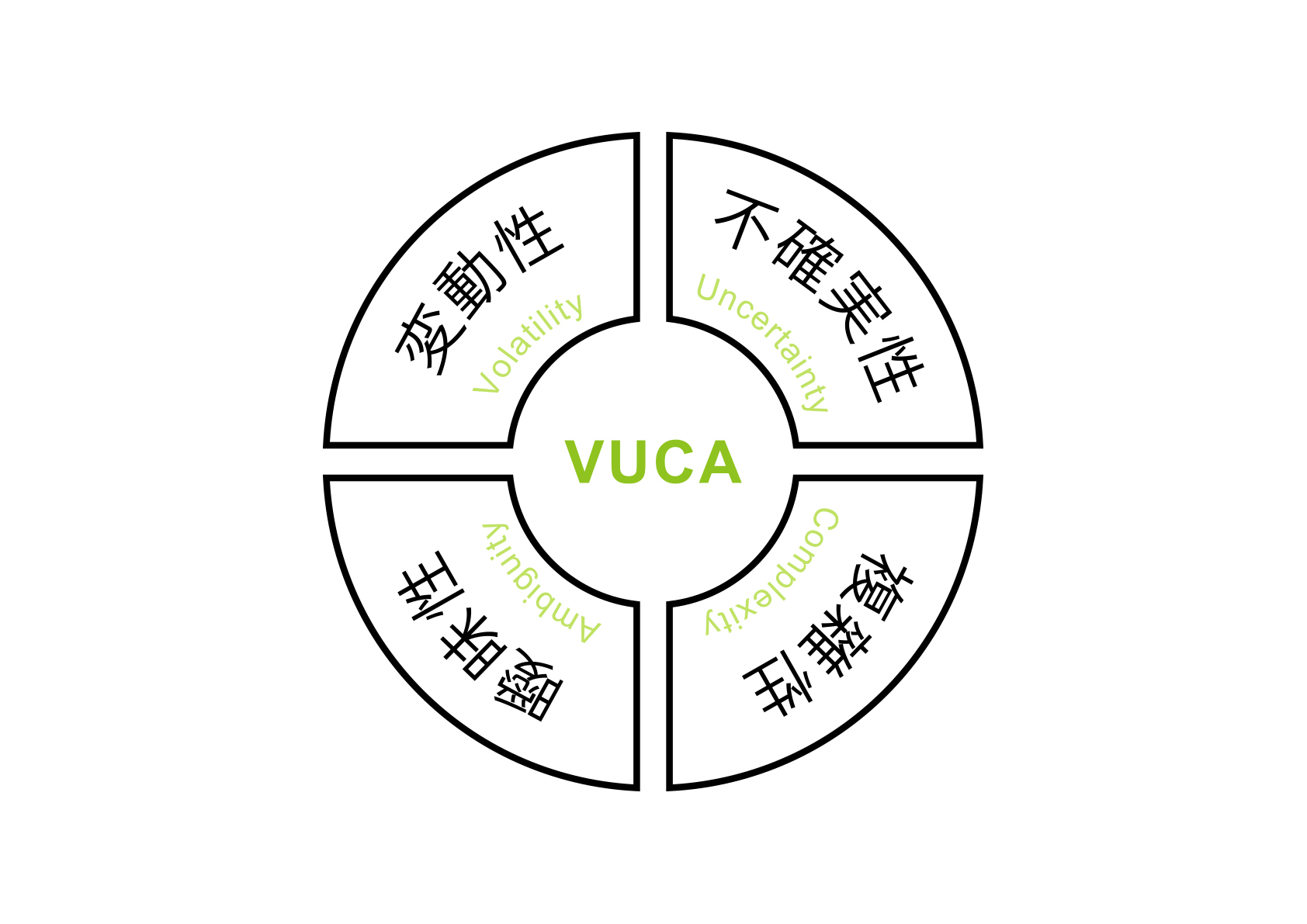

教育の新キーワードの1つとして意識されるようになった「VUCA(ブーカ)」は、 4つの単語の頭文字を合わせて作られた言葉で、近年においては現代社会の状況を表す意味でも用いられます。 まずは、VUCAとは何かを解説します。 【「VUCA」…

- コラム2022年12月2日

- 自走する組織をつくるには?

「自ら考え行動できるメンバーを育成してほしい」という企業の要望は年々増えています。同時に“メンバーを育てられるリーダー育成”の要望も増えています。マネジメントと人材育成を両立できる管理職が足りないなかで、指示待ちや受け身のメンバーが増えてお…